猿沢地区振興会の紹介

TOP>猿沢地区振興会の紹介

猿沢の概要

地区の概況

私たちの町“さるさわ”は北上山系の南端にあって沿岸と内陸の交易のための宿場町として古くから栄え、豊かな自然に恵まれた町です。

地名の由来は今から約900年前、奥羽地方の覇者として栄華を極めた藤原氏が大和の山容に似ており、この地に奈良の名勝「猿沢の池」に模した池を造ったことによると伝えられています。その後「猿沢池村」となり「猿沢」と呼ばれるようになりました。

徳川時代も過ぎ、明治時代に入り、胆沢県、一関県、水沢県、磐井県の管轄を経て明治9年(1876)町村制施行により猿沢村(明治11年の資料より 面積39.56km2 人口1,947人)となりました

大正14年大船渡線の開通により、経済文化の物流が向上し着実な発展を続け、昭和30年(1955)4月1日、大原町、摺沢町、興田村、猿沢村、渋民村が合併し東磐井郡大東町(面積278.71Km2 人口16,655人)となり、その後平成17年(2005)9月20日、旧一関市、花泉町、大東町、千厩町、東山町、室根村、川崎村が合併(面積1,133.10km2 人口188,578人)、さらに平成23年(2011)9月26日には藤沢町と合併し、新たな一関市(面積1,256.25Km2 人口127,642人)が誕生しました。

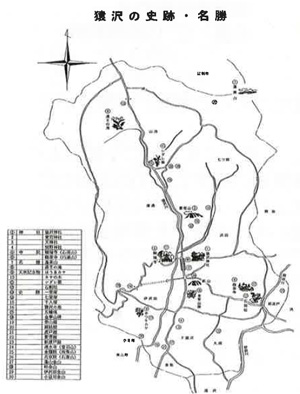

山あいを縫って静かに流れる砂鉄川には若あゆの銀鱗がおどり、猿沢の山なみの木々は緑あくまで深く。

“春”にはすずらんの香りと山菜を求めて山野を訪れる人の数多く。

“夏”には蓬莱山のすばらしい眺望に絶句し、蝉の声降る湯王の滝のしぶきに濡れてひとときを過ごす。

ひそかにしのび寄る“秋”は紅葉のあざやかな色づきをみせ、そこここにキノコ狩りの姿を見かける。

やがて紅葉が散り、小雪がちらつき初める頃、甲高いキジの声に驚いてしばしとまどうハンターもあるとか...“冬”の山野はまたとない狩場と化す。移り変わる四季はそれぞれの趣きがあり、変わらぬ自然が息づく猿沢。訪れる人々をふる里さるさわはいつも笑顔で迎えています。