活動実績

TOP>活動実績

記念制作

ホームページでは試聴用を掲載しています。

全編をご覧になりたい方は振興会事務局までお問合せください。

平成2年度猿沢中学校卒業生祝い記念CD

【やえんざ育ちはING】(試聴1分)

やえんざストーリー やえんざ育ちはI・N・G(試聴1分)

平成27年猿沢の秋祭り(試聴2分)

一関市立猿沢中学校閉校式(試聴2分)

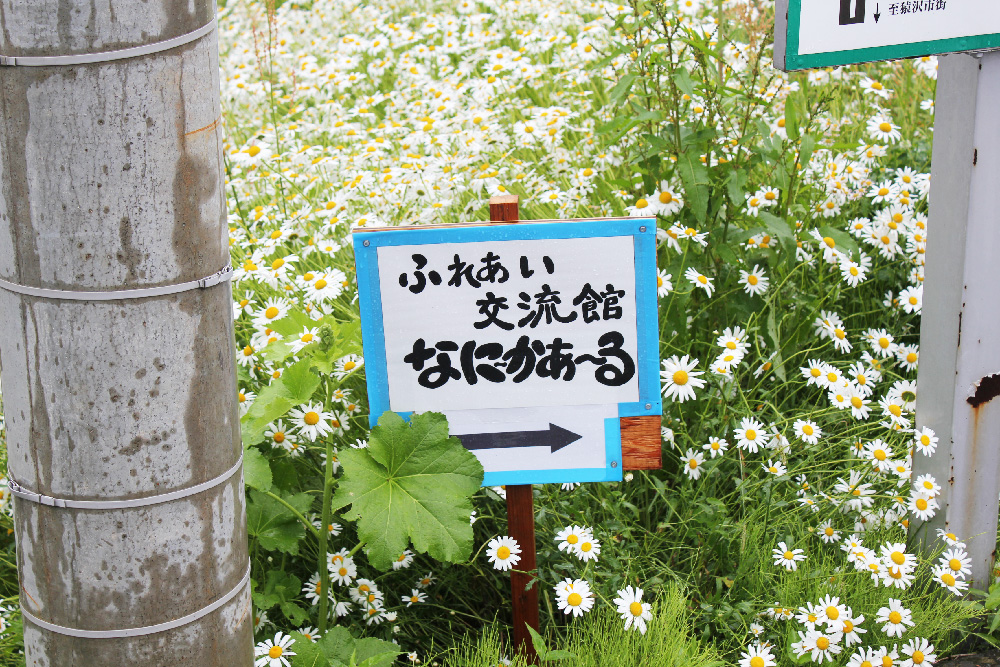

ふれあい交流館「なに~か・あ~る」

ふれあい交流館「なに~か・あ~る」は地域ふれあい促進事業に関わる取り組みから令和4年6月4日にオープンした、誰でも自由に出入りができる交流館です。

『ふれあいの場、交流の場、そこに行けば誰かがいる…』そんな場所づくりを目指し活動しています。

|

【アクセス】 |

地域ふれあい促進事業に係る取り組み状況ついて

地域ふれあい促進事業とは

猿沢地区振興会令和3年度から令和7年度の5ヵ年計画で作成した「第2期猿沢まちづくり計画書」に掲げた「商店街の活気が不足し街に賑わいがない」という課題から「空き家の利活用(サロン、カフェ、産直等)を検討する事業です。

取り組みのあゆみ

令和3年

【6月25日】

地域ふれあい促進事業を推進するための企画スタッフを振興会だよりで募集。

【7月14日頃】

応募者のうち40代の方々から空き家となっている古民家を活用して、昭和レトロが漂う空間を活かし古民家カフェやマルシェ、手芸愛好者の作品展示や販売、不用品バザー、農産物の朝市、権現水の活用など色々なアイディア(企画プラン)が提案される。

【7月18日】

振興会執行部はアイディアを提案してくれた方々と面談を実施。40代の方々が地域のために何かしたいという思いを大切にし、古民家カフェなどに取り組むことを確認。提案者には40代のアイディアで運営も考えてもらうことを依頼するとともに振興会としては持ち主との借用交渉や改修などのハード的な部分を担当しながら協力して取り組むことを確認する。早速意中の空き家が借用可能か交渉することとなった。

【7月20日】

空き家の娘さんに連絡をとり、無償での借用を申し入れる。

【8月3日】

娘さんから、兄弟で相談した結果、借用の了承をいただく。

【8月7日~12日】

借用予定家屋を40代の方々と振興会執行部で見学する

【9月3日】

家主の娘さんなどがコロナのため来県できないので、従妹の方が来所し、遺品等の整理の仕方等について協議することとする。

【9月10日】

40代の方々と振興会執行部で事業推進方針と空き家の借用の最終意思確認するため打合せ会を開いたが、40代の方々から仕事も持ちながらのことでもあり責任を持って対応することはやはり難しいので振興会が期待するような協力はできないとの話がある。

一旦白紙に戻すこととなった。

【10月7日】

これまでの経過を聞きつけここでやめてしまうのはもったいないという数人の方と以前から企画委員として応募のあった方に参加していただき地域ふれあい促進事業の進め方について(市民センターの活用案、古民家を借用した上での事業推進、農協ふれあい店を活用する案など)意見交換の場を設け話し合いを行った。

市民センターや農協ふれあい店の活用は、今まで出されたプランを活かすには難しく、古民家を活用する案が有力となったが、実際の家を見てから継続するか断念するかの判断することとなった。

【10月9日】

借用予定古民家を見学

【10月13日】

第2回意見交換会を開催するも、結論を出すまでには至らず再度検討することとなった。

【10月28日】

第3回意見交換会を開催。皆さんの予想以上に傷みがひどいことやトイレの改修などが必要なことから、改修費がどれくらいかかるのか大工さんから概算で見積もってもらったうえで判断することとなった。

【11月6日】

委員の情報やイメージを共有化するため急遽であったが、今年度古民家を活用しカフェを開業した金ヶ崎の「永」などを訪問見学した。参加した委員のイメージとしてはトイレの水洗化は必須とのイメージであった。

【11月12日】

第4回意見交換会を開催。大工さんから概算の見積もりが出されたが、我々が予想していなかった屋根の改修が必要との判断が出され、改修費も高額(500万)となったことを伝えたところ、一旦保留とし、別の物件を探すこととなった。

これまでの話し合いで話題に上がった別の物件を11月20日に見学をすることとなった。

【11月20日】

小山宅を見学。トイレは水洗化がされており、雨戸もサッシになっており、ある程度防寒対策も整っている。床は複数の個所で沈み込むや軋みが見られ、壁もたばこ等のヤニで黄色く黄ばんでおり、一部補修が必要と感じられた。また、障子や流しなどについても自分たちで張替をすることや不用品の募集を呼びかけ入れ替えることを検討。総じて、整理されておりすぐにも使える印象を持った。

【11月29日】

第5回意見交換会を開催。見学会を踏まえ委員全員がふれあい交流施設として借用し事業を行うこととなった。また、環境整理や準備作業は3月から行うことを確認。また、及川宅は借用せず断りの連絡をすることを確認した。

さらには、今後事業を進めていくため、委員全員を構成メンバーとするふれあい委員会を立ち上げることとし、代表には小野寺伸幸氏、副代表には小野寺栄子氏をそれぞれ選出した。

【12月18日】

ふれあい委員会の決起集会(会食)を開催。

メンバーがそれぞれの思いや考えを伝えながら今後の進め方を話しあった。その結果、2月理事会への提案に向けふれあい委員会としての企画案を固めるため、1月に再度企画案を持ち寄り検討することとした。

また、古民家という雰囲気を出すためには、梁を見せる必要があり天井を取り払う方が良いとの提案があり、可能性を探るため大工さんに天井裏を見てもらうこととした。

令和4年

【1月13日】

猿沢在住の大工さんである菅原長治さんに来所いただき、状態の確認と活用の助言をいただいた。

・太い梁などで建てられており天井を取り払っても支障はない。ただし、天井にある破風はふさがれておらず風が抜ける形となっている。また軒もふさがれておらず風が吹きにける形となっていることから、天井を取り外した場合防寒対策上これらをふさぐために梁の上に天井をあげたり、軒をふさぐための工事が必要ではないかとのことであった。

・床は、板を取り外し床下の状況も確認したが、湿気等のため根太や大引なども取り換える必要があるとのことであった。

・壁については、漆喰等で塗り替えは可能と思われるとのことであったが一度壁屋さんに見てもらうようにとの助言をもらった。

・床や基礎部分の補修にどれくらいかかるのか見積もりを提出いただくようお願いした。

【1月17日】

菅原長治さんから概算の見積書が提出される。金額は85万程

【1月24日】

第2回ふれあい委員会開催。メンバーが持ち寄った事業企画案について検討を行った。出された事業案は下記のとおり。

(事業案)

・ふれあい喫茶の営業(コーヒー、ジュース、お菓子など)、いずれはアルコールの提供もしたい。

・雑貨店、作品展示、フリーマーケット、各種講習会、マルシェ、保育園、小学校、老人介護施設利用者とのふれあい事業等、季節の催し等。

・配食サービスや子ども食堂の運営。

・サロンやレクリエーションの開催。

メンバーが取り組みたい事業を実施するためには、どのような設備や許可が必要なのか。また費用はどの程度かかるのかを調査することとした。

【2月17日】

第3回ふれあい委員会開催。施設整備及び維持費の試算について協議した。

前回提案された事業案の中で喫茶営業や配食サービスを行うためには、調理場の改修が必要で、給水設備の改修が必要であるということであった。市や食品衛生協会、保健所、設備会社などに相談し、少なく見積もっても150万円程度の改修費がかかるということであった。

メンバーは高額の改修費用の捻出は難しいという意見で一致し、「イメージどおりの運営にはいかないが、自分たちの身の丈にあったできることから始めよう」ということで今後の事業運営の見直しを行うこととした。

家屋所有者の小山様とは、メンバーも大変物件を気に入りぜひ借用させて欲しいことを口頭でお話しはしていたところであったが、おおまかな事業計画が固まったことから、2月28日付けで借用賃貸契約を締結したい旨を打診したところ快く承諾していただいた。

【3月5日~5月28日】

小山氏との賃貸借契約も無事に終え、空き家の改修、環境整備、清掃をメンバーが中心となって開始。当初4月オープンを計画していたが、メンバーそれぞれの都合や、作業の負担を考え、一斉作業は毎週土曜日の午前中とし、あとは各々時間のある時、都合が良い時に作業をすることとした。整備作業は思ったよりも時間を要したが、続けていくうちにメンバー以外の地区の方も協力してくださり、多くの方々に手をかけていただきながら、古き良き時代、木のぬくもりや温かさが感じられる素敵なふれあいの場が完成した。そしてそこは、 【ふれあい交流館「なに~か・あ~る」】と名付けられた。その由来は、「ここに来れば何かある、何かやってる、まんつ来てみらいん」というメンバーの想いから名付けられた。

オープンは6月4日(土)に決定。毎月第1、第3土日にふれあい委員会主催のイベントを企画開催することで今後も活動していくこととした。

猿沢羊羹の復活へ向けて

猿沢地区振興会では、猿沢の活性化について行った住民アンケートで、猿沢羊羹の継承を望む声が多かったことから、昔ながらの製法で猿沢羊羹を作る試作研究会を開催しています。2014年に惜しまれつつ閉店した千葉羊羹屋の明治練羊羹(通称・猿沢羊羹)の再現を目指し活動しています。

2017年3月に大東農村環境改善センターで行われた第1回試作研究会の模様は地元メディアにも取り上げられました。今後も試作研究会を継続し2017年秋には地域の新たな名物として平成版「猿沢羊羹」の完成を目指します。

猿沢羊羹とは

「日にちが経つと、表面に砂糖が浮いてザラっとなって、食べるとジャリっとしてね・・・、美味しかったよね」

惜しまれながらも4年前に店を閉じた千葉羊羹屋(店主、千葉磯雄氏)の「明治煉羊羹」(通称、猿沢羊羹)。当時の羊羹の魅力を聞くと、昔の味を思い出し、口々にこう語ります。

まちづくり計画書の「具体的な取り組み」で、3つの項目に課題としてあげられていたのが=名物の継承=。地区のご婦人方が集まる寄り合いでも「何とか羊羹を継承することはできないのか」という話題が出ていました。早期の取り掛かりが必要であるという地区の課題に着目し、平成29年3月、千葉羊羹屋の磯雄さん、ケイさんご夫妻に羊羹づくりの継承を打診しました。しかし、ご夫妻も高齢となり、体調の不良もあって、継承することは難しいし、店を閉じ4年という月日が経ったため、細かい分量や具合といったところを忘れてしまったという回答でした。やはり難しいか・・・と諦めかけていた時、店主の磯雄さんは「継承は難しいけれども、使っていた道具が少し残っているから、これらを参考にして、猿沢のみんなが美味しいと思う新しい羊羹を作っていけばいい」と話してくださいました。ご夫妻から、当時使っていた羊羹を流す型と、材料を図っていたボウルなどを譲り受けました。見るからに使い込んでいた道具に千葉羊羹屋さんの長年の歴史と、職人の思いを感じました。

「取り組むからには商品として販売し、猿沢の特産品にしたい。この羊羹作りが、猿沢の活性化のきっかけとなって欲しい。」

こうして、振興会による「新・猿沢羊羹」の取り組みが始まりました。

- 「第1回試作研究会」

- 「第2回~第4回試作研究会」

- 「保健所からの指導」

- 「店舗改修」

- 「NHKおばんですいわて」に出演

- いちのせき市民活動センター情報誌「イデア」の対談

- 猿沢たんけん隊 振興会を訪問

- 工房へ引っ越し

- 失敗の連続・新たな課題

- 氏橋農業普及員との出会い

- 料理研究家 小野寺惠先生との出会い

- プライド

- 「猿沢たんけん隊」から応援ポスター!

- ~猿沢秋祭り~試作品羊羹デビュー

「第1回試作研究会」

3月6日(月)、初めての羊羹試作研究会。参加してくださったのは、猿沢地区の文化祭で地場産食材を使ったお弁当を販売している地元主婦の方々と、まちづくり委員会で実施計画立案に携わっている委員3名が加わり15名で作業を行いました。

まずは、①分量の明確化②材料の割合の確立。これが基本となる重要な作業となりました。一つ一つ計量し時間や温度を測る作業。日頃の主婦業で培った経験と工夫を活かしながら、1回目は加減の違う2種類の羊羹を作り上げました。

「ちゃんと固まった~!!」(寒天が入っているので固まるのは当然。手探りでの試作のため、出来上がりはただただ純粋に感動☆)

試食をしてみると、昔の羊羹のイメージが強いためか、固さ、歯ごたえの無さ、甘さの具合に課題があると感じる方が多くありました。

「次は○○○してみよう!」「こうやったらいいかな・・・」

羊羹メンバーは次こそは!と意気込みを新たにしました。

「第2回~第4回試作研究会」

1回目の試作から毎週1回、計4回の試作研究会を行いました。毎回分量や加減を変えた2~3種類の羊羹を作り、その都度、会議や事業で集まった地区民の皆さんにご試食いただきアンケートをとりました。その回答を基に改良を重ね試行錯誤を繰り返し、4月9日(日)約70名が集まった猿沢婦人会の総会で大試食会を開催しました。感想は上々。手応えあり!羊羹メンバーもほっと一安心・・・。しかし、それもつかの間、また新な課題が降りかかります。

「保健所からの指導」

4回の試作研究会で羊羹の分量なども大体固まってきたので、販売の準備も勉強しなくては、と情報収集を始めました。まずは、販売するなら「営業許可」を申請しなければならない!という結論に至り、一関保健所へ相談に行きました。

現在、羊羹の試作は振興会のまちづくり事業で、猿沢市民センターの調理室を使用し行っています。羊羹を販売するのも営業許可さえ申請すれば、このまま調理室で作り販売できるものと思っていました。しかし、そうではありませんでした。保健所からの指導は「商品で販売するためには、不特定多数の利用がある市民センターの調理室で調理したものは商品として販売できないので、専用の工房を準備してください」というものでした。工房にする場所?予算?どうしよう・・・。

「店舗改修」

専用工房がなければ販売はできないということで、閉校した猿沢中学校の空き校舎利活用はできないかと現場を確認したところ老朽化しており、工房として利用するためには大々的な改修工事が必要でした。建物も市の所有となっているため、販売となれば営利団体なので使用料も発生するし、もちろん改修費も振興会負担ということでした。空き家を探してみても同じで、工房にするには水回りや床の改修は必須で、振興会役員も羊羹メンバーも諦めかけていました。

そんな時一つの案がでました。昨年(平成28年)惜しまれながらも閉店した酒屋・及泰(おいたい)商店の店舗でした。商店だった店舗は工房基準をある程度クリアしており、改修費を抑えるにはこれ以上にない物件。早速会長(当時、佐山昭助会長)とお願いにあがりました。しかし、店主の及川茂さん、洋子さん夫妻も、店を閉じこれからゆっくりと生活をしようと考えていた矢先の話で戸惑いをかくせませんでした。ですがその後、「猿沢のために協力したい気持ちはある」という温かいお言葉とご理解をいただき、店舗を羊羹の工房として改修し使用することを了承して下さいました。

「NHKおばんですいわて」に出演

4月25日(火)の夜、大東農村環境改善センターにおいて振興会の第5回理事会の会議が行われようとしていた時、1本の電話が振興会長あてに入りました。かけてきた方はNHK盛岡放送局の中濱さんという女性キャスターさんでした。用件は「地区の名物を復活させたいと取り組む、振興会と地区民の活動を収録したいので羊羹を作ってもらえませんか」というものでした。しかも放送日が5月2日、収録を3日後の28日(金)にしたいという急なものでした。

26日の朝から羊羹メンバーに急きょ連絡。2日後の羊羹試作のお願いとテレビ出演のお願い。事務局も羊羹メンバーも動揺をかくせませんでした。

収録日当日、朝8時から材料の下ごしらえを初めていると、10時前に小柄で可愛らしい中濱キャスターと、大柄で人当たりのよさそうなカメラマンさんと音響さんが、大きな撮影用の機材を持っていらっしゃいました。緊張を隠せない羊羹メンバー。しかし、すでに小豆は煮えており、作業はまった無し。時折コメントを求められ、それぞれが羊羹への思い、猿沢への思いを語りながら作業を進めていきました。いつもと違う空気で始まった試作も、時間が経つにつれNHKスタッフとも打ち解け、収録は順調に進められました。

午後3時。朝から始めた試作と収録もあらかた終わり、あとは羊羹の出来上がりを待つばかり。

第6回目となった羊羹試作の出来上がりは、今までにないくらいの素晴らしい仕上がりとなりました。

いちのせき市民活動センター情報誌「イデア」の対談

収録後、次に羊羹メンバーを待っていたのは、いちのせき市民活動センターの情報誌「イデア」の中の”二言三言”という記事のための対談でした。市民活動センター職員の千葉さんと金野さんという女性スタッフと羊羹メンバーとの対談。猿沢の現状や羊羹を作るに至った経緯を思い思いに語ってくださいました。

一度無くなったものを復活させるのは非常に難しいです。千葉羊羹屋さんの「明治煉羊羹」は長年多くの方々に愛され親しまれてきました。今、羊羹づくりに取り組んでいる方々も、「猿沢の名物として羊羹があったという歴史に埋もれさせることなく、それをなんとか繋げていきたい」という思いで商品化に向けて取り組んでおります。

地区の宝を地区民で守る、繋げる、広げる。この「羊羹」の取り組みがひとつのきっかけとなることを願うばかりです。

猿沢たんけん隊 振興会を訪問

ある日、地元、猿沢小学校3年生の担任の先生から「猿沢羊羹、見学に行ってもいいですか?」と問い合わせがありました。なんと、猿沢小学校3年生児童11名が、授業の一環で「猿沢たんけん隊」と題し、猿沢のお宝を巡るため、振興会が取り組む猿沢羊羹の視察をしたいというものでした。これは良いチャンス!子ども達に、猿沢の宝を守るため一生懸命取り組む、おかあちゃん達の姿を見せたい!

さっそく担任の先生と日程調整をし、いよいよ子ども達が訪問してきます☆

「猿沢羊羹について教えてください☆」と元気いっぱいに挨拶をし、試作研究をしていたおかあちゃん達にインタビュー!と思いきや、試食の羊羹を食べてすっかり質問内容を忘れてしまった子ども達(笑)「猿沢羊羹が一番おいしい」「おこづかいで絶対買うから早く売ってね」など嬉しい感想を話してくれました。羊羹メンバーも「子ども達から元気をいっぱいもらったよ☆」と子ども達に感想を話し、やる気に拍車がかかりました!

今後は、猿沢小学校3年生と猿沢羊羹タイアップで、羊羹を通じ、猿沢の活性化に取り組んでいく予定です。

工房へ引っ越し

工房としての使用と店舗改修に了承してくださった元酒屋・及泰(おいたい)商店の改修工事が7月中旬すべて終わりました。3月から約4か月間、営業許可が取れる工房にするため、地区民が知恵と技を駆使し、自分たちでできることは自分たちでやりました。

とは言うものの、猿沢というところはすごいです。人口1,800人の小さい地区に、建築設計士がいて、大工さん、電気屋さん、水道屋さん、ガス屋さんがあるんです!電話で「ちょっと相談が・・・」と話すと、「んで、今行ってみっから待ってろ」と、何分もしないうちに駆けつけてくれるんです。すべてがゼロからの出発。進んでは立ち止まり、悩み、戻ることもありました。そのたびに、顔を合わせ話し合い、知恵を出し合う。話しにくい時ほど顔を合わせて話すこと!教訓です(笑)

8月1日、羊羹メンバー全員で、お世話になった猿沢市民センター調理室にお別れし、念願の猿沢羊羹工房へ引っ越しました。

改修前の解体の様子 自分たちで壊しました!

失敗の連続・新たな課題

羊羹工房での初めての試作。工房への引っ越しと共に、調理器材も今までとは違うものになりました。市民センターでの試作も重ねること十数回、火加減、練り加減も市民センター調理室仕様で慣れてしまっていたため、工房での製造では見直しが必要になり、その都度修正していきました。

出来上がった羊羹の状態は、見た目はつやつやの美味しそうな羊羹。食べても歯ざわりは良く、なめらかで美味しい。しかし、何度作っても、練る時間を変えても、羊羹は包装後3、4日を過ぎたころから劣化してくるのです。一般的に羊羹は保存がきくものという認識があり、羊羹での賞味期限1週間というのは短すぎるのではないか。羊羹部は大きな課題にぶつかりました。

氏橋農業普及員との出会い

大きな課題にぶつかり、今まで順調に進んでいた試作も、失敗の連続で羊羹部の士気も下降ぎみになっていたある日、千厩町に農業改良普及センターがあるから相談してみたらどうかとアドバイスを受けました。課題の突破口をみつけるため電話をしました。

対応してくださったのは、一関農業改良普及センター担い手・農村活性化チーム主任農業普及員の氏橋さんという若い女性の方でした。羊羹作りに至った経緯、材料、分量、作業手順、衛生管理などを、事細かに、とても親身に聞いてくださりました。今、道の駅や産直といった地場産品を使った商品開発はさまざまなところでやっており、氏橋普及員さんは、さまざまな事例に携わっているようでした。2時間位さまざまな方面から突破口を考えてみたものの、やはり決定的な打開策までにはならず、ならば食のプロフェッショナルにアドバイスを受けてみよう!という話になりました。

料理研究家 小野寺惠先生との出会い

氏橋普及員さんからの提案で、6次産業化の取り組みや、新たな農商工連携の取り組みを推進するため食品の専門家を派遣してもらい、指導、助言をいただける制度に申請することにしました。作業現場や製造工程をみて助言いただければ何よりでしたが、なにせ小野寺先生は他分野でご活躍されており、活動の拠点である盛岡まで来れるのであれば対応できます、というお話しでした。羊羹部10人は自分たちで作った羊羹1本を握りしめ、盛岡にある小野寺惠先生のキッチンスタジオへ向かいました。なるほど!お話しで聞いたとおり、1階のスタジオではパン作りの講習を受けている生徒さんがズラリ。羊羹部はおしゃれなスタジオの2階へ通されました。

どんなにすごい人なんだろう、羊羹部は緊張して背筋がピーンとなりました。先生は一番奥のイスに座り「こちらからどうぞ」とエスコートしてくださいました。部屋の白地の壁紙が、花のように煌びやかな先生をより一層引き立てていました。想像していたとおり、バリバリのキャリアウーマン、まずは味見してもらわないことには・・と握りしめてきた羊羹を渡しました。さすが食のプロ!!一口食べてその原因と思われるものを一つひとつ話してくださりました。助言を受けた1時間はあっという間でした。小野寺先生からのアドバイスは羊羹部の暗闇をパァーっと明るくしてくれました。小野寺先生のたくさんの経験、幅広い知識、羊羹部も素晴らしい経験をさせていただきました!

プライド

販売予定日としている猿沢秋祭りを1か月後に控え、課題解決の糸口になればと小野寺惠先生からのアドバイスを実行するため、羊羹部は早速試作作業に取り掛かりました。アドバイスの中には、材料の種類の変更もあり、急ピッチで段取りが行われました。アドバイスを一つひとつ思い出し、今度こそは!と願いを込め練り作業。小野寺惠先生のアドバイスに「羊羹の仕上がりの統一性を図るため、みんなで掛け声をかけ餡を練る。草津温泉のお湯をかき混ぜる感じでね☆猿沢~よいとこ~一度は~♪なんて替え歌にして混ぜ方の決まりを作るといいかもね。」(⇐こんなにわかりやすく楽しいアドバイス、惠先生のお人柄です(笑))羊羹の仕上がりの決め手となる練り加減。テンポを合わせることで、誰が練っても同じ仕上がりで出来上がらなければならない。重要なポイントであると感じました。

秋祭りでの販売に向け、羊羹の仕上がりは上々。包み作業も、従事者同士注意し合いながら何度も練習し正式商品として販売するための準備を進めてきました。

猿沢秋祭り開催を2週間後に控え、振興会執行部による定例会が行われました。猿沢羊羹についても経過報告を行い現状と秋祭りでの販売についてを説明しました。羊羹部としては、商品にはラベルを付け正式商品として販売することとし、秋祭り以降も継続した販売ができるようにしたいという意向でした。しかし、執行部の見解は「出来上がった羊羹は課題と試作の同時進行で、この日から正式商品として販売するのは不安がある。振興会という組織がまちづくりの一環で取り組んでいる以上、まずは公の場で地区民に披露し認められないことには、正式商品としては販売できない。秋祭りでの販売は【試作品販売】とするのが妥当。」というものでした。もっともな見解でした。しかし、目標にしていた秋祭りにやっと正式に販売できるのだと一生懸命取り組み、意気込んできた羊羹部をみていただけに、この見解を伝えるのはとても心苦しさを感じました。

「食」という人の口に入るものを作り、商品として販売することの責任、お金をもらうということの重大さ、羊羹部も決して安易に考えていたわけではありませんが、この見解は羊羹部にとって「まだ認められないのか・・」という挫折にも似た悔しさでいっぱいでした。

しかしこの悔しさが、猿沢羊羹製造者としてのプライドと販売に対する意識をより高めるきっかけとなりました。

「猿沢たんけん隊」から応援ポスター!

以前ご紹介した、「猿沢たんけん隊」猿沢小学校3年生の子ども達が、猿沢羊羹応援ポスターを作成してくれました!

担任の小野寺里美先生(⇐この里美先生がこれまた素敵な先生で♡)が、3年生の子ども達が書いたポスターを羊羹部に届けてくださいました。率直に嬉しかったです!!!(涙)ポスターを見てまた(涙)・・。子ども達の目には、羊羹がこのように映り、感じ、8歳の子ども達がこんなにも一生懸命応援してくれる羊羹・・、きっと、そんじゃそこらにはありませんよね☆

子ども達が成長し大人になった時、「猿沢羊羹」を猿沢の宝として残していけるように、そんな取り組みを続けていきたいと思います。

「猿沢たんけん隊」から応援ポスター!

~猿沢秋祭り~試作品羊羹デビュー

10月15日(日)、爽やかな秋晴れの中、猿沢秋祭りは盛大に開幕しました。昨年までは実行委員会形式で開催されていたのですが、時代の流れとともに、さまざまな面で見直しが必要となり、今年度から振興会が主催し開催することになりました。より多くの人の手と知恵を借り関わりをもってもらうことで、参加する楽しみ、達成する喜びをみんなで共有できれば、猿沢に活気と賑わいをもたらせるのではないか。振興会が主催するメリットを存分に発揮できるようにと準備を進めてきました。

そして、この日の販売を目指し羊羹製造に取り組んできた羊羹部は、300本販売という大きな目標を掲げ、さまざまな不安はあるものの、羊羹部手づくりのお揃いのピンクのハッピを身にまとい、売り場へ繰り出しました。

「本当に買ってもらえるんだろうか・・・。」

販売開始時間10時をまたず、なんと羊羹売り場には長蛇の列ができていました!

『ほんとに~!?』(⇐舞台発表の準備をしていたため、現場を確認できなかったので・・)

羊羹部はもちろん、振興会一同、観客一同、みんなが目を疑いました。秋祭りの司会者が思わず「猿沢に行列ができております!!」と会場にアナウンスしました。

おかげ様で用意した300本の羊羹は、販売開始から1時間経たずに完売となりました。売れ行きに不安を抱え迎えた猿沢秋祭りでの販売でしたが、予想をはるかに上回る売れ行きに地区民の関心と期待が感じられました。秋祭りで試食と一緒に行ったアンケートでは、「素朴な感じが良い」「手軽に買える大きさで良い」「今後も作って欲しい」といった励ましの言葉、また、「以前はもっと小豆の香りがあった」「昔より柔らかい」といったご意見も頂戴し、今後の製造販売にむけ品質の安定に努めていきたいと思います

メディア掲載事例

岩手日報 2017年3月7日付朝刊

岩手日日新聞 2017年3月7日付朝刊

「猿沢小唄継承」の取り組み

振興会では、猿沢のまちづくり計画の課題として載っている「猿沢小唄の継承」の具体的な取り組みとして、猿沢芸術文化協会さんのご協力をいただき、音源のリニューアル、踊りの普及活動に取り組んでいます。

今まで、カセットテープでしかなかった音源を、芸文協の民謡の会の皆さんのご協力により、唄と演奏を収録し直しCDに収録。猿沢地区内の各自治会、各自治会婦人会、市民センター、保育園、小学校の他各団体等に無償配布し、同時進行で踊りの普及にも取り組んでいきます。

猿沢小唄はどのようにしてできたのか

猿沢小唄について明確に書かれている資料がないため、歴代20代目猿沢村長(S22年~S26年)の関係資料からひも解いてみました。

昭和3年頃、一青年運動家で、佐山氏と親交が深かった荒沢基氏が来村し、旧猿沢小学校の裁縫室に青年団町方支会の若い連中を集めて座談会を開いた。その際に、荒沢氏から歌謡と踊りの指導を受け、輪になって歌い踊ったのが始まり。この歌と踊りは、歌詞に地方色がないため、猿沢の地域環境に合う歌詞を作れば一層楽しく歌えるということで、佐山氏が即興で歌詞を作成し提供した。

佐山氏は、農村娯楽で行われている盆踊りに、伝統として歌い踊り継いで欲しいと願い、この唄を「猿沢小唄」と名付け広めていったと思われます。